着床前診断とは

PGT-A(着床前胚染色体異数性検査): 着床率の向上や流産リスクの低減

健康な子どもを授かりたいと想いは、多くのご夫婦がもつ願いです。しかし当然のことながら受精をする前には、受精卵の染色体が正常のものかどうかを知ることはできません。

染色体に異常がある胚を移植した場合、着床がうまくいかなかったり、流産となってしまったり、胎児の発育が停止してしまうといった影響が出る可能性があります。

特に高齢妊娠の場合、染色体異常となる可能性が上がることがわかっています。

そうしたなかで、現在台湾ではPGT-Aという技術が多くの方々に選択されています。

PGT-Aを採用することで、母親のお腹の中に胚を戻す前に染色体本数に異常があるか確認ができ、着床率・出産率を高められるようになりました。染色体本数に異常のあるダウン症なども、高い確率で発見することができるようになりました。

PGT-M(着床前遺伝子診断):特定の遺伝性疾患を持つリスクがあるご夫婦向け

PGT-Mは遺伝子の異常がないかを確認する方法で、染色体異常を確認するPGT-Aとは異なる検査技術となります。ご夫婦のどちらかまたは片方が何らかの遺伝子疾患を持っている場合、その遺伝子を子供が受け継がないようにする為に検査をするのがPGT-Mです。

当院では、高い技術をもつスタッフが適切な方法を選択し、PGT-A、PGT-Mともに行っています。

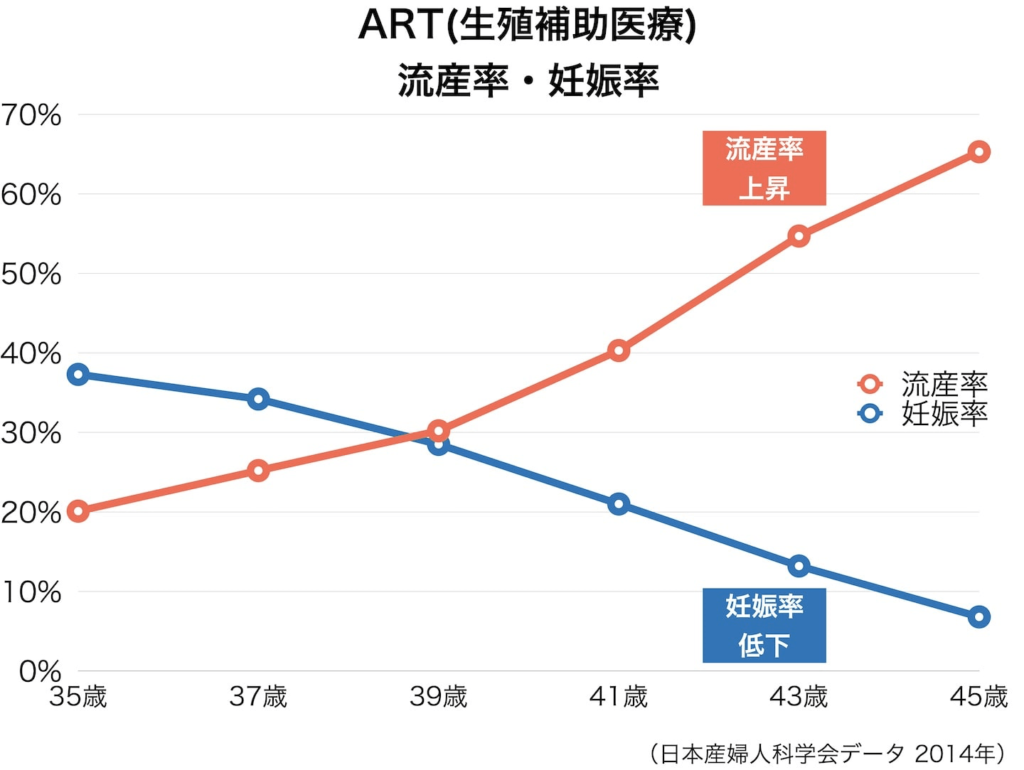

年齢を重ねるごとに低下する成功率

どうしても卵子の老化は避けられないため、体外受精や顕微授精などのART生殖補助医療を受けた場合でも、女性の年齢が高くなると妊娠率が下がってきてしまいます。

また、妊娠となった場合でも流産となってしまう可能性が高くなってきてしまうのです。

不妊治療を長い間続けても着床や妊娠とならなかったり、またやっと妊娠ができても流産となってしまったり、不妊治療には多くの方がさまざま悩みを抱えています。

不妊にはさまざまな原因がありますが、最も多いのが胚盤胞の染色体異常に起因するもので、年齢が上がると染色体異常を引き起こす割合はさらに高くなります。

40歳では約60%、43歳では80%以上の胚盤胞に染色体異常があるとされており、それらが原因となり、着床に失敗したり、妊娠ができても流産となってしまったりすることに繋がります。

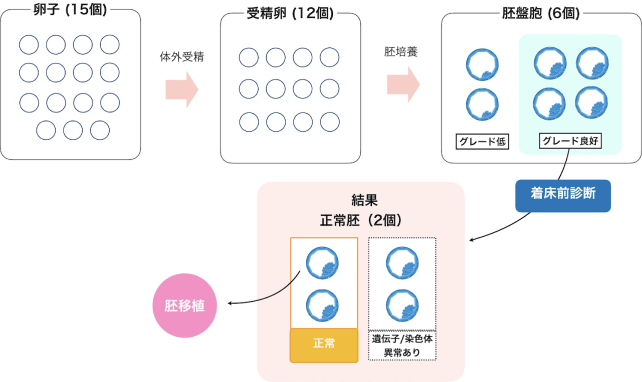

着床前診断の流れ

移植前の胚盤胞の状態で検査をすることで、遺伝子や染色体数が正常な胚盤胞のみを移植することが可能になります。

流産率を下げて妊娠率を高める技術ですので、これまで体外受精で失敗が続いてしまった方や高齢妊娠を望む方にとって大きな力となります。

Step 1. 体外受精後に胚盤胞にまで育てます。(※通常の体外受精と同じです)

Step 2. 育てた胚盤胞から一部の細胞を取り出して、遺伝子や染色体に異常がないかを調べます。これが着床前診断と呼ばれています。

Step 3. 異常がないと判断された胚盤胞を選び、あとは通常の体外受精と同じように子宮への移植を行います。(※移植のプロセス以降は通常の体外受精と同じです)

全体の流れ

着床前診断の全体の流れは、途中までは通常の体外受精と同じです。

一般にはグレードの見極めを行い良好な胚を移植しますが、着床前診断ではさらにそこから遺伝子や染色体の検査を行います。

胚移植の前に異常な胚を特定することで、子どもが障害をもって生まれてくる可能性を下げ、さらに成功率を高めます。

なお、グレードは良好であっても遺伝子もしくは染色体の異常が判明することがありますので、通常よりも移植に使える胚が減ることがあります。

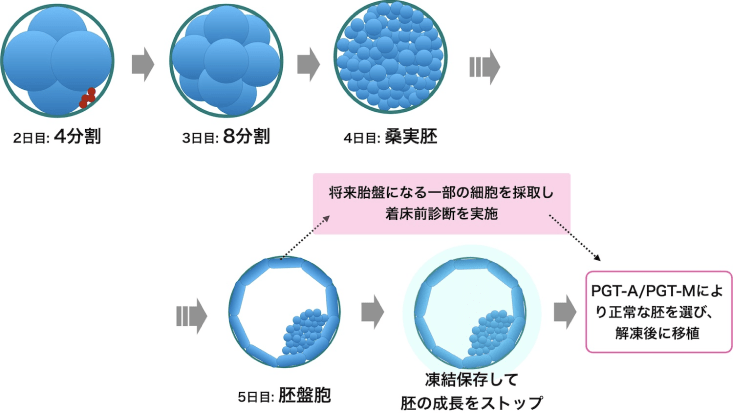

着床前診断の仕組み

受精後は細胞の分割が進み、受精後5日目には百数十個の細胞をもつ胚盤胞に育ちます。

胚盤胞から将来胎盤になる一部の細胞のみを取り出して、PGT-A、PGT-Mを行います。

検査の間で胚の成長が進んでしまうため、凍結保存をして胚の成長を止めておきます。数週間後にはPGT-A、PGT-Mの結果が判明しますので、正常な胚を選び、胚を解凍して移植となります。

PGT-A(着床前胚染色体異数性検査)とは

一般の体外受精では、育った胚盤胞のグレードを確認して移植を行っています。

胚盤胞へのPGT-Aを行うことによって、グレード検査からはわからない染色体の異常を特定することが可能です。

そして染色体異常のない良質な胚を選び移植することで、着床率が高まり、流産率が下がります。

また、ダウン症候群やエドワーズ症候群、パトー症候群などの染色体異常が原因の病気についても、移植前にわかるようになります。

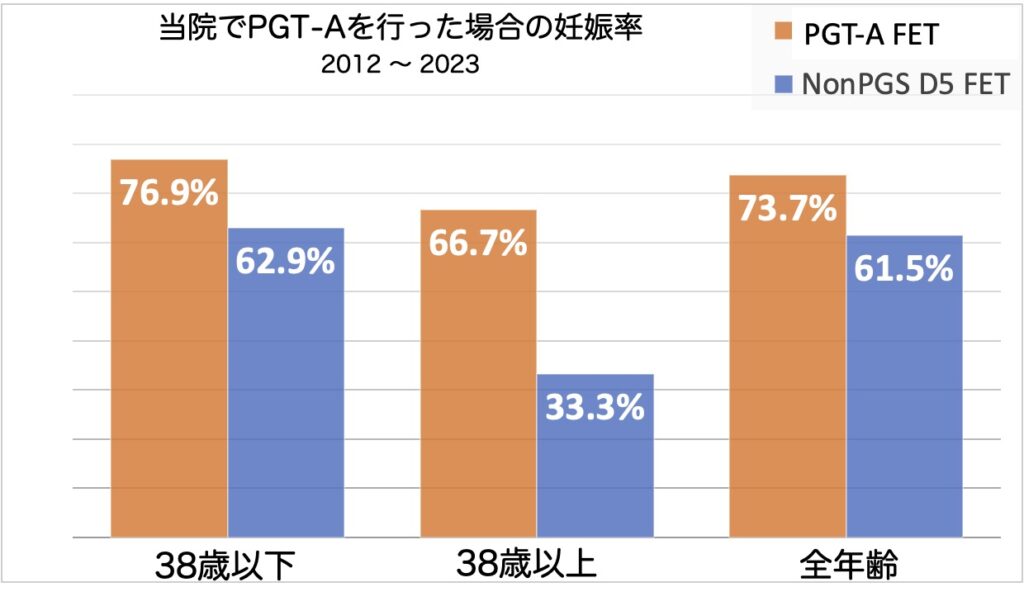

PGT-Aによる妊娠率の向上

通常の体外受精と、体外受精に加えてPGT-Aを当院で行ったそれぞれのデータを下記の図で示します。

38歳未満の年齢の方では、PGT-Aを行うことで通常の体外受精のみと比較して妊娠率が14%高くなっています。

さらに、胚盤胞での染色体異常の割合が増える38歳以上の方の場合、平均の体外受精での妊娠率が33.3%に対して、PGT-Aを行い良質な胚盤胞に絞り移植をすることで、2倍以上の66.7%へと高まっています。

PGT-M(着床前遺伝子診断)とは

妊娠を望むご夫婦にとって、お子さんが健康に生まれてくることは何よりの願いですが、遺伝性疾患のリスクがある場合、その不安は大きくなります。そこで注目されるのが PGT-Mです。

これは、体外受精によって得られた受精卵(胚)から細胞を採取し、遺伝子異常の有無を調べ、将来生まれてくる子どもに遺伝性疾患が引き継がれ、発症するリスクを低減させる検査です。

PGT-Mの対象となる方

ご夫婦の両者またはいずれかが遺伝性疾患を持ち、将来の子どもに遺伝し、引き継がれる可能性が高い方。

PGT-Mによって早期に発見できる疾病 (一部)

1. 遺伝性の神経・筋疾患:筋ジストロフィー〈筋強直性ジストロフィーとは〉、脊髄性筋萎縮症(SMA)、フリードライヒ失調症、ALS(筋萎縮性側索硬化症)

2. 遺伝性の代謝疾患:フェニルケトン尿症(PKU)〈フェニルケトン尿症(PKU )とは〉、ガラクトース血症、グリコーゲン貯蔵病、ゴーシェ病、タイサックス病、ファブリー病、メープルシロップ尿症

3. 血液疾患:鎌状赤血球症、サラセミア(αおよびβサラセミア)、血友病(A型およびB型)、ファンコニ貧血、無ガンマグロブリン血症

4. 遺伝性の内分泌疾患:先天性副腎過形成、多発性内分泌腫瘍症

5. 皮膚疾患:色素性乾皮症、表皮水疱症、乾癬症候群

6. 眼疾患:網膜色素変性症、先天性白内障、Stargardt病

7. 骨格異常:骨形成不全症、軟骨無形成症、マルファン症候群

8. 免疫不全症:重症複合免疫不全症(SCID)、Wiskott-Aldrich症候群

9. その他の遺伝性疾患:嚢胞性線維症、神経線維腫症(1型および2型)、レット症候群、アルポート症候群、ヌーナン症候群、ケネディー病、非ケトン性高グリシン血症、族性アミロイドポリニューロパチー、色覚異常、無虹彩症、先天性副腎過形成、脊髄小脳変性症、ムコ多糖症、ハンチントン病、常染色体優性多発性嚢胞腎、X染色体連鎖低発汗性外胚葉異形成症、家族性アミロイドポリニューロパチー など

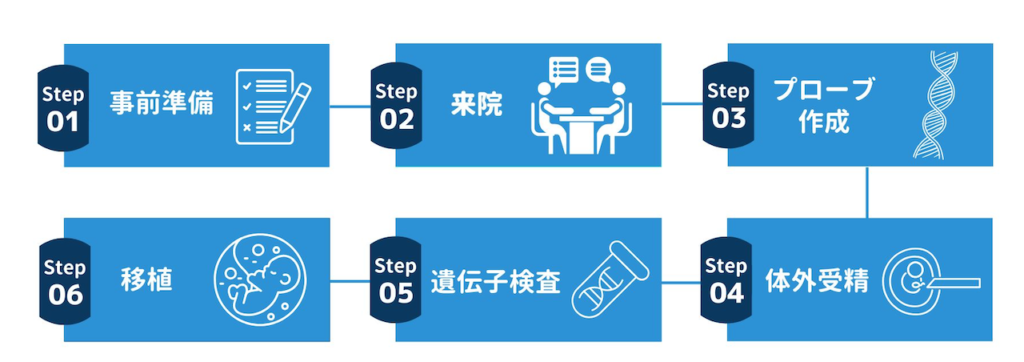

PGT-M治療全体の仕組み

Step 1. 事前準備

・遺伝子解析書の作成

日本で遺伝子検査を実施いただき、遺伝子解析書を発行いただきます。発行でき次第、メールにて当院へお送りいただき、PGT-M検査が可能か判断いたします。

・口腔粘膜を採取

ご夫婦のご兄弟、父母から綿棒で口腔粘膜を採取したものをご準備いただきます。

Step 2. 来院

・採血および精液検査

当院に来院していただき、ご夫婦の採血を実施します。その際、ご主人様の精液検査も行います。

Step 3. プローブ作成

PGT-M検査に必要なプローブを作成します。作成完了までは、およそ1か月程度を要します。

※プローブとは・・DNA配列上に、ある特定の病気の原因となるDNA部分欠損がないか確認するための検査キットです。

Step 4. 体外受精

・採卵・受精・培養

奥様には、生理に合わせて再度来院いただき、採卵を行います。その後体外受精し、培養を行います。

Step 5. 遺伝子検査

プローブを使用して培養した胚の検査を実施します。

Step 6. 移植

異常がない胚の確認を行った後、移植日を決めていただき、移植を行います。